Al acercarse al museo, dispuesto a cazar, Stéphane Breitwieser se da la mano con su novia, Anne-Catherine Kleinklaus, y juntos se pasean hasta la recepción y saludan, una bonita pareja. Luego compran dos entradas en efectivo y entran.

Es la hora de comer, la hora de robar, en un ajetreado domingo en Amberes, Bélgica, en febrero de 1997. La pareja se mezcla con los turistas en la Casa Rubens, señalando esculturas y óleos con la cabeza. Anne-Catherine va elegantemente vestida con Chanel y Dior comprados en tiendas de segunda mano, y un gran bolso de Yves Saint Laurent al hombro. Breitwieser lleva una camisa abotonada dentro de unos elegantes pantalones, un abrigo demasiado amplio y una navaja suiza guardada en un bolsillo.

La Casa Rubens es un elegante museo situado en la antigua residencia de Peter Paul Rubens, el gran pintor flamenco del siglo XVII. La pareja recorre el salón, la cocina y el comedor mientras Breitwieser memoriza las puertas laterales y sigue la pista de los guardias. En su mente se perfilan varias rutas de escape. El objeto que buscan se encuentra en la parte trasera del museo, en una galería de la planta baja con una lámpara de araña de latón y grandes ventanales. Encima de una cómoda de madera ornamentada hay una caja de plexiglás sujeta a una base sólida. En su interior hay una escultura de marfil de Adán y Eva.

Breitwieser había encontrado la pieza en un viaje de exploración en solitario unas semanas antes y había caído bajo su hechizo: la talla, de 400 años de antigüedad, todavía irradia ese brillo interior, único del marfil, que a él le parece trascendental. Después de aquel viaje, no podía dejar de pensar en la escultura, de soñar con ella, así que ha vuelto a la Casa Rubens con Anne-Catherine.

Todas las formas de seguridad tienen un punto débil. El defecto de la caja de plexiglás, que había observado en su visita de reconocimiento, es que la parte superior se puede separar de la base quitando dos tornillos. Son tornillos complicados, difíciles de alcanzar en la parte trasera de la caja, pero sólo dos. El defecto de los guardias de seguridad es que son humanos. Les entra hambre. La mayor parte del día, según había observado Breitwieser, hay un guardia en cada galería, vigilando desde una silla. Excepto a la hora de comer, cuando las sillas esperan vacías mientras el personal de seguridad rota para almorzar, mientras los que permanecen de servicio pasan de estar sentados a patrullar, entrando y saliendo de las salas a un ritmo predecible.

Los turistas son las variables irritantes. Incluso a mediodía hay demasiados, merodeando. En las salas más populares del museo se exponen cuadros del propio Rubens, pero estas piezas son demasiado grandes para robarlas con seguridad. La galería con Adán y Eva muestra objetos que Rubens coleccionó durante su vida, incluidos bustos de mármol de filósofos romanos y una dispersión de óleos holandeses e italianos. El codiciado marfil fue realizado por el célebre tallista alemán Georg Petel.

Mientras los turistas rodean la exposición, Breitwieser se coloca frente a un óleo y adopta una postura de contemplación artística. Las manos en las caderas, los brazos cruzados o la barbilla ahuecada. Su repertorio incluye más de una docena de posturas de este tipo, todas ellas destinadas a connotar serena contemplación, incluso cuando su corazón se acelera por la emoción y el miedo. Anne-Catherine, vigilante, merodea cerca de la puerta de la galería. No hay cámaras de seguridad en la zona. Sólo hay un puñado disperso en todo el museo, aunque ha observado que cada una tiene un cable adecuado –en ocasiones, en los museos más pequeños, son falsos–.

Breitwieser saca la navaja suiza del bolsillo, abre un destornillador y se pone a trabajar en la caja de plexiglás. Cuatro vueltas de tornillo, quizá cinco. Para él, la escultura es una obra maestra, de apenas diez pulgadas de alto, pero deslumbrantemente detallada: los primeros seres humanos mirándose mientras se abrazan, la fruta prohibida recogida pero no mordida; la humanidad en el precipicio del pecado.

El ladrón oye una suave tos –es Anne-Catherine– y rápidamente vuelve a ponerse en modo observador de arte cuando un guardia entra en la sala. El guardia recorre la galería metódicamente, se da la vuelta y apenas ha pasado por debajo de la puerta cuando se reanuda el robo. Así es como Breitwieser avanza, a trompicones, correteando por la galería, un par de vueltas de tornillo, luego una tos, un par más, luego otra.

Para aflojar el primer tornillo en medio del goteo constante de turistas y guardias se necesitan diez minutos de esfuerzo concentrado, incluso con el margen de error reducido al mínimo. Breitwieser no lleva guantes y cambia las huellas dactilares por la destreza y el tacto. El segundo tornillo no es más fácil, pero acaba cediendo ante la llegada de nuevos visitantes, lo que le obliga a salir de nuevo con el par de tornillos en el bolsillo.

El guardia de seguridad ya ha aparecido tres veces, y Breitwieser está estresado. Había trabajado una vez como vigilante de museo, poco después de graduarse en el instituto, y comprende que, aunque casi nadie detectará un detalle tan minúsculo como un tornillo que falta o que sobresale, todos los vigilantes decentes se fijan en las personas. Permanecer en la misma sala durante dos visitas de seguridad consecutivas, y luego cometer un robo, es desaconsejable. Tres visitas rozan la temeridad. Una cuarta, que según su reloj está a poco más de un minuto, no debe ocurrir. Tiene que actuar o abandonar ahora. Sospecha que no es la acción lo que suele llevar a un ladrón a la cárcel. Es la indecisión.

Breitwieser se acerca a la cómoda, levanta la caja de plexiglás de la base y la aparta con cuidado. Agarra la escultura de marfil, se quita los faldones del abrigo y se mete la obra parcialmente en la cintura del pantalón, en la parte baja de la espalda, y luego se vuelve a ajustar el amplio abrigo para cubrir la escultura. Hay un pequeño bulto, pero habría que ser extraordinariamente observador para notarlo.

Deja la caja de plexiglás a un lado –no quiere perder unos segundos preciosos cambiándola– y se aleja a grandes zancadas, moviéndose con cálculo pero sin prisa evidente. Es consciente de que un robo tan llamativo no tardará en ser descubierto, lo que desencadenará una respuesta de emergencia. Llegará la policía. Podrían cerrar el museo y registrar a todos los visitantes.

Pero no corre. Correr es cosa de carteristas y ladrones de bolsos. Sale de la galería y se escabulle por una puerta cercana que había explorado, una reservada a los empleados pero que no está cerrada ni tiene alarma, y sale al patio central del museo. Se desliza sobre los adoquines pálidos y a lo largo de un muro cubierto de hiedra, con la escultura golpeándole la espalda, hasta que llega a otra puerta y la atraviesa, volviendo al interior del museo, cerca de la entrada principal. Localiza a Anne-Catherine, que había tomado otro camino hacia la salida, y juntos se dirigen a la tranquila calle donde él había aparcado su coche.

Abre el maletero del pequeño Opel Tigra, azul noche, y deja el marfil en el suelo. Sumidos ambos en una euforia burbujeante, él toma el volante y Anne-Catherine se acomoda en el asiento del copiloto. Le entran ganas de arrancar el motor y salir chillando, pero sabe que debe conducir despacio, deteniéndose en los semáforos al salir de la ciudad. Sólo cuando llegan a la autopista y él pisa el acelerador, su vigilancia desaparece, y entonces son sólo un par de chavales de veinticinco años, acelerando alegremente, libres en casa.

Los ladrones llevan robando obras de arte, a menudo de forma espectacular, desde que se inauguraron los museos públicos, en el siglo XVIII, durante el Siglo de las Luces. Todos estos robos no deberían sorprendernos, ya que la misión de un museo no es ocultar objetos de valor, sino compartirlos, de forma que uno se sienta lo más cerca posible de una obra, sin el estorbo de los aparatos de seguridad. Esta misión hace que los museos sean a menudo vulnerables a los robos, sobre todo las instituciones más pequeñas que no tienen presupuesto para invertir en las medidas de protección más avanzadas, como dispositivos de rastreo tan finos como hilos que pueden coserse a los lienzos. Acabar definitivamente con casi todos los delitos en los museos sería fácil: encerrar las obras en cámaras acorazadas y contratar guardias armados. Por supuesto, esto también significaría el fin de los museos. Ahora se llamarían bancos.

Sin embargo, Stéphane Breitwieser no es un ladrón corriente. Este francés de 52 años, que robó en la friolera de 200 museos e iglesias de toda Europa a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, es un caso atípico entre los ladrones de arte. Muy pocos delincuentes en la historia han robado en diez museos, y la inmensa mayoría de los ladrones de arte, aunque no sean detenidos, sólo intentan robar en un museo una vez.

La razón de ello, como muchos ladrones aprenden por las malas, es que incluso después de desbaratar los sistemas de seguridad de un museo, quitar el cerrojo de las vitrinas, burlar a los guardias y sacar a escondidas las obras de arte, los quebraderos de cabeza no han hecho más que empezar. Una pieza única y rastreable, cuya imagen aparecerá probablemente en las noticias, es una carga. Y tratar de rentabilizar un objeto así suele ser más peligroso que robarlo. Entonces, ¿qué puede hacer un ladrón con una obra de arte? En realidad, sólo hay tres opciones.

La primera: vender el botín a un coleccionista o comerciante corrupto. Los comerciantes deshonestos están en todas partes: un estudio de la Universidad de Oslo documentó transacciones ilegales de arte o antigüedades en 43 países. El precio de las obras robadas oscila entre el 3% y el 10% del precio de venta al público. Con un 3%, una obra de un millón de dólares da 30.000, lo que no parece tan impresionante, teniendo en cuenta el riesgo. Algunas piezas cambian de propietario y de país, pasando por casas de empeño, anticuarios y galerías de arte, generando facturas de venta y certificados de autenticidad, un juego de trileros que dura años y que permite que la obra vuelva al mercado legal, a menudo a través de una subasta menor.

Segundo: extorsionar a museos o propietarios privados desplumados, o a sus compañías de seguros. Se llama Art-napping (robo de obras de arte). Esto funciona mejor con piezas reconocibles que no se pueden cercar y requiere un intermediario capaz de tender un puente entre las orillas legal e ilegal del arte, no muy alejadas, pero una travesía moralmente peligrosa. Pagar un rescate por arte robado está prohibido en muchos lugares, ya que puede fomentar la comisión de nuevos delitos, por lo que la transacción suele etiquetarse turbiamente como «recompensa por información». Este tipo de recompensas se utilizan al menos desde 1688, cuando un anuncio publicado en la London Gazette por un tal Edward Lloyd ofrecía una guinea, aproximadamente 1,50 dólares, por la devolución de cinco relojes de bolsillo. Lloyd fundó más tarde Lloyd’s of London, que ofrece seguros de arte en todo el mundo.

El Museo Isabella Stuart Gardner, que en 1990 sufrió el famoso robo de trece obras que aún no han sido recuperadas, ofreció primero un millón de dólares por ellas, luego cinco millones y ahora diez millones, pero incluso esta última suma representa sólo el 2% del valor total de 500 millones de dólares, lo que quizá no sea suficiente para recuperar las obras.

Tercero: gastar el arte robado como moneda de cambio en el inframundo. Un cuadro valioso que quepa en una carpeta -el llamado cabinet painting (cuadro de gabinete), el tamaño que los ladrones roban con más frecuencia– puede representar una importante suma de dinero en un espacio compacto. En comparación con las maletas llenas de dinero, el arte se mueve con facilidad a través de aeropuertos y fronteras. Los servicios de inteligencia rusos han identificado, sólo en su país, más de cuarenta grupos de delincuencia organizada que aceptan obras de arte como garantía. Un cuadro de Picasso sustraído del yate de un príncipe saudí en 1999 fue rastreado hasta en diez propietarios distintos del inframundo, apuntalando de paso negocios de armas y drogas.

Por supuesto, estas tres estrategias –cerco, extorsión y monetización– implican que las obras de arte cambien de manos. Estos intercambios son los puntos débiles, donde las fuerzas de seguridad intentan intervenir. Localizar las transferencias es la principal tarea de las fuerzas del arte. Existen unidades especializadas de policía del arte en al menos veinte países; la agencia italiana es la mayor del mundo, con unos 300 detectives. En Estados Unidos, el FBI’s Art Crime Team está formado por veinte agentes especiales y elabora su propia lista de los diez objetos de arte desaparecidos más buscados.

Los agentes mantienen contacto con el inframundo, escuchan llamadas telefónicas intervenidas y consultan los listados de subastas mientras cotejan las bases de datos de obras de arte robadas. En los delitos relacionados con el arte, a diferencia de otros casos policiales, se da prioridad a la recuperación de objetos antes que a las detenciones. En el caso de las obras de arte robadas en museos, el porcentaje aproximado de recuperación es del 50%, y algunas unidades de delitos contra el arte afirman que se recuperan nueve de cada diez.

Para rescatar los objetos más famosos, los mejores detectives se infiltran de vez en cuando. El grito de Edvard Munch, robado de la Galería Nacional de Oslo el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 en Noruega, fue localizado por un detective de policía que se hizo pasar por un marchante charlatán, malhablado y sin ética. A lo largo de tres meses, el detective entabló contacto con los ladrones, se ganó su confianza y los atrajo con dinero en efectivo. En una remota casa de campo con vistas a un fiordo, se recuperó y se detuvo a cuatro ladrones.

¿Cómo pudo Stéphane Breitwieser, que robó cientos de obras, valoradas por la policía en 2.000 millones de dólares, salir impune de tantos delitos? Hizo algo que menos de uno de cada mil ladrones de arte hace: robó por amor al arte, no por dinero. Breitwieser exponía todo su botín en su dormitorio y lo admiraba a su antojo, al tiempo que se aseguraba de que nadie entrara nunca en su habitación, incluidos amigos, familiares y reparadores. Según Breitwieser, si realmente se quiere robar una obra de arte, lo mejor es disfrutarla y no venderla nunca.

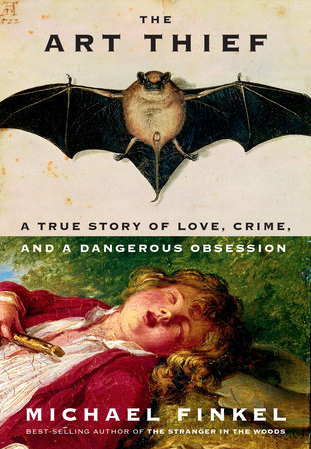

*Adaptación de ‘El ladrón de arte’, de Michael Finkel © 2023 by Michael Finkel. Extraído con permiso de Alfred A. Knopf, una división de Penguin Random House LLC. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción o reimpresión total o parcial de este extracto sin el permiso por escrito del editor.