En 1967, Steve Jobs –futuro pope de la informática mundial– apenas era un púber infante de 12 años que acababa de quedarse fascinado, en un club de Hewlett-Packard, al ver por primera vez en su vida una computadora (aún muy rudimentaria), aunque los chicos mayores de su instituto preferían hablar a escondidas de El graduado, una escandalosa película –recién estrenada– en la que una madura Anne Bancroft se beneficiaba a un jovencito Dustin Hoffman mientras sonaba el Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel.

Por aquel entonces, en España, los jóvenes ye-yés tenían que conformarse con escuchar a los Bravos en la radio (Los chicos con las chicas era su último hit); en los cines de barrio, triunfaba Gracita Morales con su comedia Sor Citroën mientras que en los escaparates de las librerías aparecía Cien años de soledad, de un tal Gabriel García Márquez. Ese mismo año, la empresa catalana Telesincro lanzaba al mercado Factor-Q, la versión mejorada de su Factor-P, o lo que es lo mismo, el primer ordenador español de la historia.

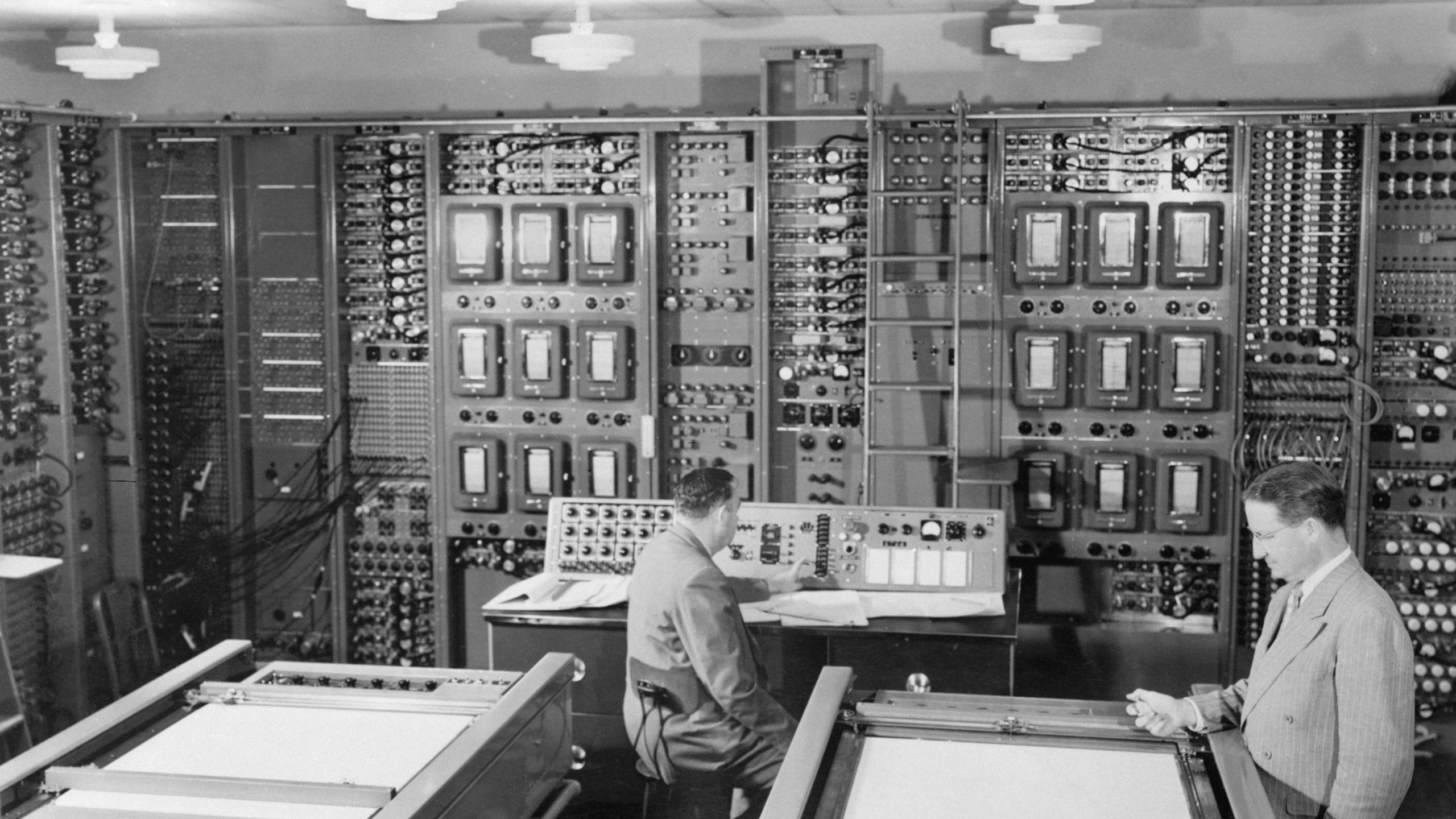

El primer modelo fabricado por Telesincro, la compañía creada en 1963 por Joan Majó y Jordi Vidal, se llamó Factor-P y estaba destinado a facilitar el trabajo burocrático de las oficinas

A principios de la década de los sesenta, en nuestro país apenas había dos o tres empresas especializadas en informática (y como proveedores) que constituían el germen de lo que sería la primitiva industria tecnológica nacional. La principal de ellas era IBM, que había instalado una enorme computadora con fichas para la empresa estatal Renfe en 1958. Tampoco existía una enseñanza reglada específica en la materia, por lo que la formación quedaba reducida a unos cursos internos que impartían las propias empresas fabricantes o comercializadoras de ordenadores.

Por eso resulta tan extraordinario el caso de Telesincro, la compañía creada en 1963 por Joan Majó –un joven ingeniero industrial que llegaría a ser ministro de industria con el PSOE en los ochenta– y Jordi Vidal, directores creativos de un proyecto muy adelantado a su tiempo: Factor, un ordenador autónomo que empezaría a comercializarse a partir de 1966.

Su primer modelo se llamó Factor-P y estaba destinado a facilitar el trabajo burocrático de las oficinas (su precio inicial fue de 200.000 pesetas, un auténtico dineral). Básicamente, estaba formado por una máquina de escribir IBM conectada a una unidad electrónica que permitía imprimir facturas de un modo mecanizado. «Nos dedicábamos a fabricar automatismos», explicaba el propio Joan Majó en una entrevista concedida hace unos años a RTVE.

El Factor-P tenía unos 128 bytes de RAM en matrices de núcleos de ferrita y los cableados internos de los programas se realizaban a mano –con buen ojo y mejor pulso–, enhebrando los hilos uno a uno, una labor artesanal (cada placa podía contener hasta 10.000 hiladas) que realizaban –casi a modo de tejedoras– un nutrido equipo de mujeres. A pesar de su complejidad, se vendieron decenas de modelos, rivalizando con equipos similares de la competencia (principalmente Nixdorf y Olivetti).

Poco a poco, las mejoras en el diseño y en la capacidad de la memoria, que se duplicó, impulsaron el lanzamiento progresivo de nuevas versiones: el Factor-Q, en 1967, y el Factor-R y Factor-S en los años venideros (operando ya estos últimos con fichas de banda magnética)

En 1972, Telesincro logró el 16% del mercado nacional y se convirtió en la tercera emopresa informática en ventas

Como explica Miquel Barceló en su libro Una historia de la informática –que posee un anexo dedicado al boom tecnológico catalán de los años sesenta– Telesincro desarrolló incluso su propio software, proponiendo una especie de versión españolizada del COBOL, un lenguaje de programación (llamado Q&R) ideado por el ingeniero Ramón Tojada, quien también crearía un sistema operativo ad hoc.

En 1972, Telesincro logró acaparar el 16% del mercado nacional dentro de su sector, siendo la tercera empresa informática en número de ventas (expandiéndose incluso por Francia y Portugal). Parte de su éxito se debió al impacto del Factor-S, que utilizaba un sistema de memoria externa muy avanzado (un auténtico precursor del disco duro).

La compañía llegaría a facturar en sus mejores balances más de 430 millones de pesetas anuales, dando trabajo a unos 500 empleados. Desafortunadamente, la crisis económica de finales de los años setenta acabaría desinflando el mercado de la informática, obligando a sus dueños a poner Telesincro en venta.

En 1983, Joan Majó cambiaría la ingeniería por la política. «La tecnología aplicada correctamente es fabulosa, un bien para la humanidad, pero mal empleada puede convertirse en fuente de grandes desigualdades«, explicaba Majó en la entrevista antes referida. «Por eso decidí meterme en política, para intentar corregir esto».

Quien sienta curiosidad puede visitar el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (ubicado en el municipio de Tarrasa), donde aún se exponen algunas unidades del modelo Factor a modo de arqueología informática. En nuestra modesta opinión –y a pesar del más de medio siglo transcurrido– su iconografía ha envejecido mucho mejor que las tramas de Sor Citroën.